すみから隅までズズずいとッ……..ケヤキの新緑に風渡り、おひねりの花舞う舞台だった。

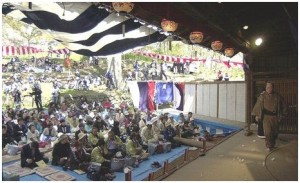

長野県東御市、祢津日吉神社の境内。小山の斜面にあつらえた野天井の桟敷席(さじき)はこの日、大勢の人でうまった。お宮の春祭にあわせ毎年行われる「祢津東町歌舞伎」の公演だ。

舞台道具入れの木箱「踊大小入」に記された年号から寛延4年(1741)を発祥の年とする土地の伝統芸能と聞いた。昭和63年に東町(約230戸)のみなさんが復興して以来、毎年4月の最終日曜日と決め、境内に建つ歌舞伎舞台の幕をあけてきた。「舞台仕込帳」と書かれた古くからの台本に残された演目は「5、60作はある」(同歌舞伎保存会)のだとか。

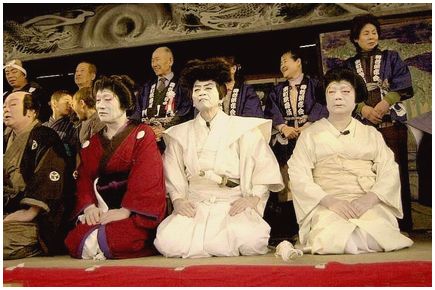

この日の演目は「菅原伝授手習鑑・寺小屋の場」。平安時代の貴族、菅原道真(すがわらみちざね)を題材にした人気の芝居で、菅原道真の遺児をめぐり、恩義に報い身代りにわが子をの首を打つ筋立ては見せ場ふんだん。「せまじきものは、宮仕えじゃなぁ」との名台詞も見所だ。

遺児をかくまう寺小屋の主・武部源蔵やその子の首を打ちにかかる松王丸などに扮した〝おらが里の役者衆〟は、義太夫語りを含め総勢21人。寺小屋に通わんぱくほか、6人の地元小学生の役どころも見逃せない。

祢津には、江戸時代に建立した歌舞伎舞台が二つある。この東町の歌舞伎舞台から家並みにそって街道を東へと向かうと健事神社、その境内にももう一つ歌舞伎舞台が建っている。間口約14・5㍍奥行約8㍍の木造寄棟造り、文化13年(1816)に建てられたもので、セリ分ケ・セリ出シ、舞台背景を転換する田楽返シ、床下の奈落から役者を登場させるセリ上ゲなどの舞台装置を備えるなど、往時の構造をそのままのこしている。ひとかたまりの集落の東と西の宮に建つ歌舞伎舞台。「舞台みるなら西宮へ、芝居みるなら東町へ」と両者の見所を特徴付け、多くの演目を互いに競った。

庶民文化が花開く江戸時代後期の文化・文政期、中央と時を同じくしてこの地には、江戸の華やかな文化が流れ込んでいた。江戸時代の祢津地方は、寛永元年(1624)から明治まで240年の長きにわたり旗本・松平氏の治領(祢津旗本領)だった。小諸藩主松平憲良の兄・忠節の所領で、石高は3465石(一石あたり150㌔㌘に換算するとざっと520㌧)、佐久地方の治領分を含めると領主の報酬(知行高)は5000石余り(750トン)という。

領主・忠節は、徳川家康の父違いの弟 (松平康元) の長男 (忠良) の側室の子。徳川家の血筋を引く名門であり、江戸には、約2000坪の上屋敷と3000坪の下屋敷を持ったという。「旗本の中でも、いかに有力層に属していたかがわかる」と、郷土史はまとめている。二つの歌舞伎舞台が登場の背景には、「天領」と呼ぶこの幕府直系の有力な支配があったことだろう。

歌舞伎舞台のその後の長い歴史の中で、その時々の村人たちがどんな思いでこの地芝居に興じたかは知れないけれど、時には災害や凶作が続き、おそらく芝居どころではなかった郷土史を眺め見るにつけ、今日に舞台をつないできた人々の根強さ…..祢津東町歌舞伎とは、伝統文化の継承とは、土着のパワーそのもの。