写真記録 風わたる日 御牧原台地vol.1

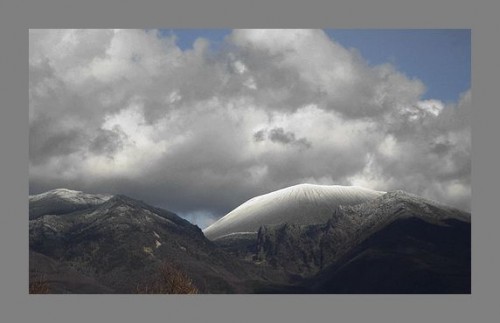

11月16日、昨年より一月遅れで浅間山に初雪が降りた。遠く四方の山脈を地平にするこの地に居ると、移りゆく季節はことのほか鮮やかだ。遥か西、穂高や白馬の峰々を越えて上空を渡る風は季節を運ぶ。数日雨が続き、その雨雲を吹きとばすように茫々と風がわたった。四季折々、ふるさと、御牧原を記録する。

御』 の字を冠した原野

御牧原は断崖上の高台である。川沿いに散在する周辺の村々から沢筋に山道を詰め登ると、標高ざっと7、800㍍、東西およそ6㌔㍍、南北に8㌔㍍、千曲川と鹿曲川に仕切られた天広がりの土地である。土は赤茶の強粘土。雨が降れば重い泥塊となり、乾けば硬く石同然のありさま。明治期以後の開墾で、今では大型トラクターが走りまわる農地となったけれど、かつては鍬(くわ)を入れるには難儀な原野だった。慢性的な旱魃(かんばつ)地帯。台地に降る雨は浅い浸食谷をつくり、これに沿ってか細い流れはあるものの常時水を満たす川はない。、無数のため池が点在している。

今に残る野馬除け(放牧馬の柵)の遺構…….御牧原は、かつて朝廷直轄の駿馬の産地だった。およそ1300年前の823年(弘仁14年)、平安時代に書かれた「日本紀略」には「信濃国御馬が宮中の武徳殿に牽進」と記述がある。「望月の牧(官牧・勅旨牧)」として登場するのはの905年(延喜5年)と「延喜式」や「政事要略」に記載がある。御、牧原と、御の字を冠する地名の由来だ。野馬除けは、土地改良によって途切れ途切れだが、台地の西側では延長12㌔㍍にわたって柵は続いていると聞いた。

朝廷による中央統治(律令国家)が進む中で、官道の東山道には駅馬伝馬(うまやてんま)制がしかれるなど馬の需要は増していく。望月の牧には当時、牧夫や調馬工、馬医など技術者は、家族を含め2000人以上がいて、常時およそ800頭の馬の飼育していた。大陸の大草原を駆ける騎馬民族の末裔がこの地に帰化したと郷土史は言う。

台地の北、東御市北部区土堂地籍には、仏塔「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」を置いた土堂の遺構がある。モンゴル語らしき文字を刻んだ古石が、野馬除けの要所でもあった経塚がある。地元民謡「正調小室節」がモンゴル民謡の歌唱法オルティンドゥーの節回しや音程によく似ているとする説もある。さらに、古墳時代中・後期の須恵器土師器(すえき・はじき)を窯で焼成した遺構や、千曲川の砂鉄から鉄具を製造するなどの痕跡が佐久地方一帯から出土している。大陸伝来の文化がこの地に根付いていた証だ。

室町時代に書かれた「公事根源(宮中の年中行事を記載・応永27年1420年頃)」には、「16日の駒牽(※駒牽・天 皇に献馬の儀式)のほかは廃され」とある。御牧原の望月の牧を残し、全国の勅旨牧が衰退していたことが分かる。その献馬もやがて廃され、牧監の滋野氏の私牧となっ てから、5、6百年にわたり続いた勅旨牧は幕を閉じた。

台地に暮らす人々は、台地を「古くて新しい土地」という。古代の歴史を見つめ「古」と言い、明治から戦後にかけて辛酸の開拓史、これを「新」と呼ぶ。ゆっくりと時間をかけて御牧原を歩こうと思う。

葉裏を返して西風が渡った。