東御市ふれあいトロンセンターほたるの湯….東御市の心ふれあうセンターで、ホタル飛びかう所の銭湯ですと、道端の看板は言っていた。「何故にトロンか…..トロ~ンと極楽気分になるのかしら」と、ボクは読んだ。畑地が広がる御牧原台地の北、東御市北部区の集会場と隣接しその湯はあります。

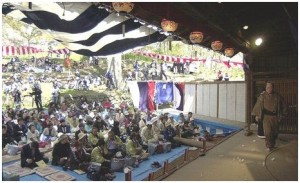

合併前の北御牧村が平成11年(1999)に総工費ざっと4300万円をかけ建設の公営銭湯、独り暮らしや高齢者世帯の生きがい拠点を目的に県介護予防拠点整備の事業補助を受け、云々。地元、北部区・南部区・御牧台区でつくる施設管理組合(水科勝吉組合長)を指定管理者に、月曜定休日と年末年始を除き、年間312日間、毎日午後3時頃に暖簾(のれん)をあげている。

入り口の引き戸をあけると、玄関口に大ぶりの花枝が活けてある。およそ3坪ほどのエントランスがあり、受付の番台を囲んで湯上りの先客がくつろいでいた。俳句や絵手紙が壁に張ってあり、中には、戦後この地に入植し90歳を迎える老人が季節ごとにしたためてくれるという書もあった。女湯の連れの母親を待っているのか、若い男衆の膝の上、まるで桃花色の羽二重餅(はぶたえもち)のような頬をした幼い子が、この見知らぬ一見の客を見つめていた。カセットデッキから懐メロ演歌が流れている。ポケットからまさぐり出した10円玉まじりの湯銭を数え番台に置いた。

「小金持ちは金持ちだぁ~」などと節をつけて受け取りながら、番頭の土屋さん(67)が、「ゆっくりと元気をもらっていってください」と頭を下げた。抜けた前歯の微笑みが、どことなし福招きの恵比寿さんに似ている。虚飾のない土着の塊(かたまり)が顔を崩し、ぽかぽかと陽がさしこむような笑顔だった。

沸かし湯ながら、よくあたたまる風呂だった。案内書きに、ドイツのバーデン・バーデン原産の「トロン鉱石」(医療部外品)を利用した準天然温泉(トロン鉱石人工温泉)と記してある。バーデンと言えば、かつて、温泉大王と異名があるローマ帝国カラカラ皇帝が〝奇跡〟と絶賛した屈指の天然温泉、それと〝ほぼ同質〟の効能を持ち、腰痛・神経痛・痔に効果あり、ということだった。

お客さんは地元中心に年間1万人余。湯のよさと福顔の番頭さんのもてなしが口づてに評判を呼び、近隣からの馴染み客も増えた。不況の風は市営銭湯にも及んでいるはずが、同じ北御牧地区の温泉「御牧乃湯」が入館者数を減らす頃、ここの売上は前年比20㌫余のアップ率、そんな数字が誇らしげだ。

施設の福祉的性格や収容規模から独立採算は無理としても、「わずかでも行政負担を減らしていかなければね」と土屋さん。受付、湯守り、掃除など日々の管理業務を一手に、年間ざっと470万円かかる維持経費をできるだけ自力でまかないたいと努めていると話してくれた。

「よくしたもので、人が人を招き人を寄せてくれる。私は番頭として日々積み重ねるだけ。この顔が恵比寿に似ているから拝みにきたと冗談まじりに言ってくれるお客さんに、変わらぬ湯のよさで応えること。大袈裟なことは何もありません」と。「またのお越しをお待ちしています。明日にも足音を聞かせてくださいな」。玄関先に置いたダンボール箱の中、黄金色の枳殻(カラタチ)の実が香っていた。

※ コンパクトな施設内に男女別の浴室が2つ。、ガラス越しに湯殿から浅間連山が見える。豪華さなどないけれど、ただぽかぽかと、福招きの湯。利用料金は▽65歳以上と小学生・200円 ▽中学生以上・一般は300円。ふれあいトロンセンターについてのお問合せは、東御市北御牧総合支所 ℡67-3311へ。