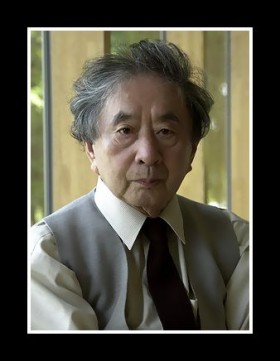

東御市八重原の市立梅野記念絵画館ふれあい館の館長・梅野隆さんが今年7月亡くなった。八十五歳だった。

今にして思えば、この一流の眼力を備えた人を案内役に、何度、美の深淵に触れさせていただいたことか。贅沢にすぎる時間だった。五年ほど前(平成19年)に美術館を訪ねた際、子育てに話が及んだ。以下、梅野隆さん(当時81歳)の話…..

『昨年、千曲市の戸倉上山田中学校で行った学校を丸ごと美術館にするプロジェクトに参加したことがあります。いきさつを話せば、多くの公立美術館が作品管理上の都合から外部への作品の貸し出しをしぶっている、と聞いたもですから、それでは、せっかくのプロジェクトが台無しになる。芸術に触れたいという子供たちの思いを汲むこと、これは当然として、本来、多くの人に鑑賞してもらうためのアートであり美術館ではありませんか。行政内組織(公立美術館)の内向きのしばりや判断が芸術文化を遠ざけるような結果を招いてはいけません。それでは結果的に、欲得勘定で芸術を扱う俗な風潮とたいして変わらないぞと誤解をまねく。美が堕ちると思いました』

『子育てもまた同じでしょう。欲得を抜きにした判断、つまり、育成や創造の基盤となる子たちの感性や、さきがけとなる人々の純粋な気概を妨げてはなりません。自由さ(自由環境)が肝要です。様々な個性的な育成活動を認める広い視野が行政には不可欠でしょう。本物の地域の育成活動は見極められるものです。絶えず継続しているか否かも判断材料にすればいい。真偽はわかる。純に良いものは淘汰の中で残ります。そうした息の長い時間も大事』。

『私は、人にとって大切なものは『真・善・美』と思います。だから、幼い子が美に感動する芽吹きの心根を大切に子達に接したい。例えば、絵の上手下手(技術評価)に頼るのはおかしな話。見て感じたものを描く、それをほめる事(観念的なお決まりの制止、また、他者との比較ではなく、まず子の感性に共感する事。)。この共感のコミュニケーションが『感ずる教育』の基本です。やがてこれが『好き』に変わる。この『好き』を土台に、心の中にどんどんより善き世界が広がっていく。これが育てるということだと考えます』。

ボクは梅野さんのこの話を新聞記事にした。当時、東御市では青少年健全育成条例の制定をめぐり賛否両論が渦巻いていた。成人向け図書等の無人販売機撤去運動にはじまるこの条例化(法律化)は、市が青少年の育成環境の全般を包括するものへと拡大させた結果、淫行規定なる条項を盛るものとなり、議論は条例そのものの是非(必要性)にまで及んだ。行政が主導する条例制定化の渦中、かりにも市営施設の館長職である梅野さんに、「淫らな性行為についてワザワザ市民に問うている淫行条例なるものをサテどう思うか、是か非か」と大上段に問うわけにもいかなかった。だから、『この地の青少年育成はどうあるべきでしょう』と質問した。梅野さんは子育てについて語った。文中の言葉の端々に、取材の真意を汲んでくれていたやに思う文言があることをお分かりいただけると思う。

『戦後教育を受けたあなたと、この私では、教育についての考えが違うかもしれません。しかし、今様の子育ての話を耳にはさむにつけ、寂しいと思うことはありませんか。家族の朝の目覚めは、台所から聞こえる母の包丁の音と味噌汁の香りと共にありますか。鳥や獣が噛んで含んで与える大事な『食』を、金を与えて済ませてはいませんか。教育や躾(しつけ)の基盤であり、暮らしの核芯であるはずの家庭は今、何かを失くしてはいませんか。みなさんもきっと感じているでしょうから、そうは心配していませんけれど…..きっと大丈夫でしょう』

肝を据えて話をする人だった。素のままにして金剛の気骨がにじむ人だった。梅野さんの名前を冠した美術館は、おらが故郷の美術館だと、ボクは誇りにしている。(谷嶋成仁)

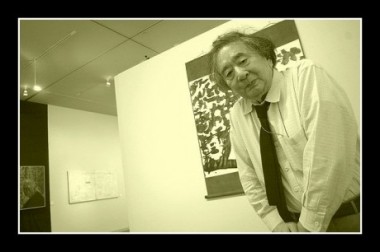

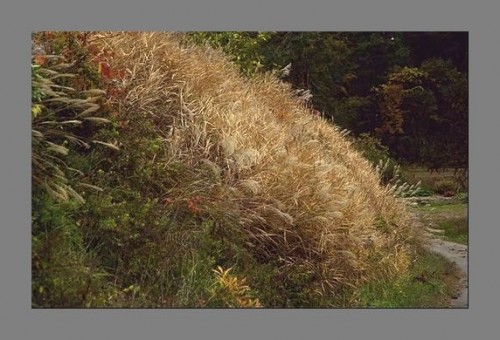

写真は2008年7月井上有一展を同館に訪ねた時のものです。

※その時の梅野館長は、ブログ・とうみひとねっとさん(清水カヨ子さん)が詳しく書いています。ご参照をお勧めします。記事の固定URL. http://tomi.ctv-blog.jp/u/triangle/archives/0000002528.html