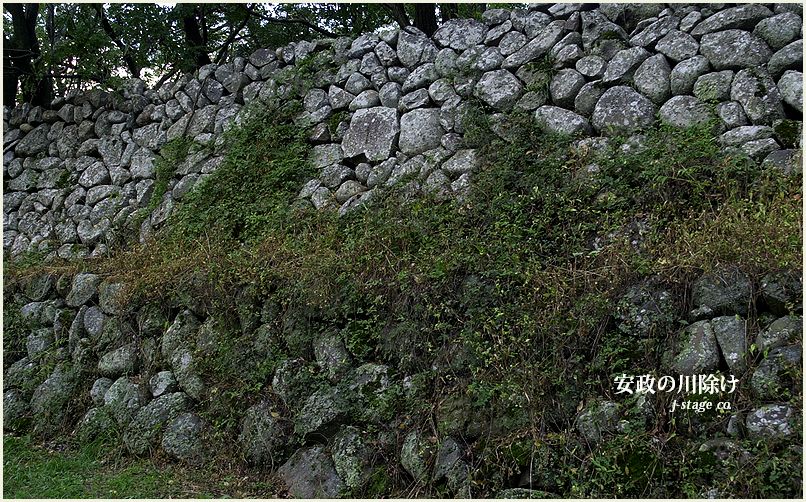

東御市北御牧羽毛山区(115戸347人)には、百五十年もの長きに渡って千曲川の氾濫を食い止めてきた堤がある。安政六年(1859年)の洪水を機に、当時の技術の粋を尽くして完成のこの石積みの護岸堤防。台風一過、この古の堤、「安政の川除(かわよけ)」を歩いた。

東御市北御牧羽毛山区(115戸347人)には、百五十年もの長きに渡って千曲川の氾濫を食い止めてきた堤がある。安政六年(1859年)の洪水を機に、当時の技術の粋を尽くして完成のこの石積みの護岸堤防。台風一過、この古の堤、「安政の川除(かわよけ)」を歩いた。

祠の際に立つ案内(旧北牧村教育委員会、東京電力千曲川電力建立)、これによるとこの堤は、「安政6年8月(1859年)の水害の際、時の小諸藩主牧野康哉(やすとし)の命によって、災害復旧工事に着手。工事は里庄西野入謙三 らによって五年の歳月をかけた」とある。堤防長350間(576㍍)に渡り、最も高きは二丈五尺(7.5㍍)、幅最も広きは十五間(27㍍)。千曲川左岸を走り、東御市羽毛山区の集落、田畑を守ってきた。

「千曲川は度重なる洪水によって流れを変え、まさに千の曲がりの様相を見せる。沿岸に農地持つ農民は古くから水害に悩まされてきた。設計にあたっては寛永八年(1632年)、寛保2年(1742年)の洪水録をもとに入念に施工されたものである。明治43年(1910年)八月の台風災害時でも、下流一部が決壊したものの微動だにせず、地区を守った。村人に安らぎを与える水防の砦として今日に至っている」、とあった。

千曲川の氾濫は、古くは平安時代の仁和4年(888年)に遡り記録がある。この仁和の水害とは、地震によって千曲川上流の南佐久郡小海町から南牧村にかけて岩層雪崩が押し出し天然湖を作り、これが決壊、下流域を襲ったもの。寛保2年(1742年)戌の満水では、山塊の崩壊が土石流となって支流を下り幾多の里を襲い千曲へ注ぎ込んだ。東御市域でも壊滅的な被害を受けた。

千曲川の氾濫は、古くは平安時代の仁和4年(888年)に遡り記録がある。この仁和の水害とは、地震によって千曲川上流の南佐久郡小海町から南牧村にかけて岩層雪崩が押し出し天然湖を作り、これが決壊、下流域を襲ったもの。寛保2年(1742年)戌の満水では、山塊の崩壊が土石流となって支流を下り幾多の里を襲い千曲へ注ぎ込んだ。東御市域でも壊滅的な被害を受けた。

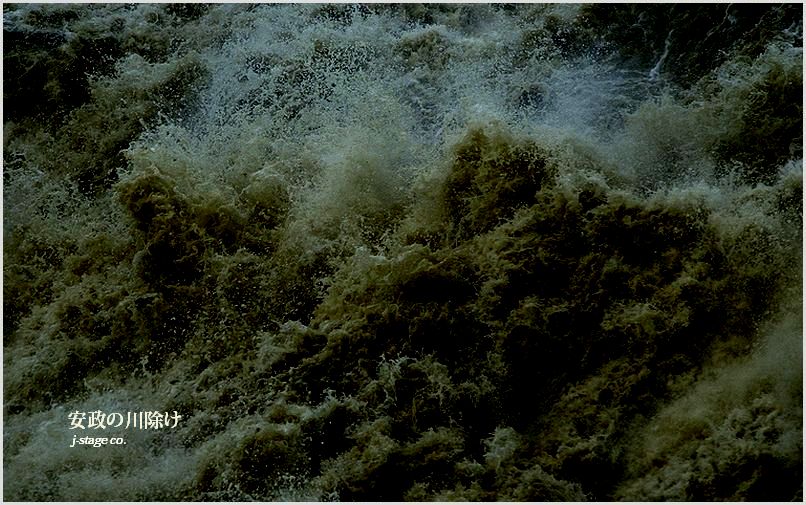

千曲川は、信濃(長野県)、武蔵(埼玉県)、甲斐(山梨県)の三国が国境を接する奥秩父の山々(南佐久郡川上村)を源流とする。南に八ヶ岳、北に浅間の山々を下る多くの谷水(支流)を集め、御牧ヶ原台地の突端の際をえぐりながら大きく西へ流れを変えて、やがて日本海へ注ぐ。この地にあって上流域とは、東御市から東、南北佐久両郡の2市4町4村。総面積は約1,684平方㌔㍍に及ぶ。台風や集中豪雨の時、川はいったいどれぐらいの流水量になるのだろう。はるか下流の中野市にある国土交通省千曲川河川事務所立ヶ花観測所では、平成18年7月観測史上2位となる8100立方㍍/秒が観測されたことがあるものの、さて。

安直な計算だが、台風19号時の(10月13日)最大雨量(1時間あたり30㍉)を例に、この雨が一気に流れ込んだものとして流水量を推量してみた。 これが桁違いの数字になった。毎秒14,033立方㍍の流水量。大型ダンプにして、毎秒 1,400台分の怒涛である。

これが桁違いの数字になった。毎秒14,033立方㍍の流水量。大型ダンプにして、毎秒 1,400台分の怒涛である。

仮定にせよ、雨水が全量一気に流れ込むなどありえない話であって、このような流水量とは実際にはならない。上流域は森林が総面積のおよそ7割を占め、森が雨水を平準化する。しかし、過去の水害を見ると30㍉/h超えの激しい雨が降り続いた例はいくらでもある。千曲の濁流を眼前にしたことがある者にすれば、あながち絵空事でもあるまい、と思うのだった。

堤の内に広がる耕地は川が運んだ土質だろう。水田は無数の石積で囲まれていた。幾世代にもわたって築きあげた耕地は、砂地を嫌い客土したではあろうけれど、掘れば河床、下層は花崗岩の流石と砂利だろう。

堤の内に広がる耕地は川が運んだ土質だろう。水田は無数の石積で囲まれていた。幾世代にもわたって築きあげた耕地は、砂地を嫌い客土したではあろうけれど、掘れば河床、下層は花崗岩の流石と砂利だろう。

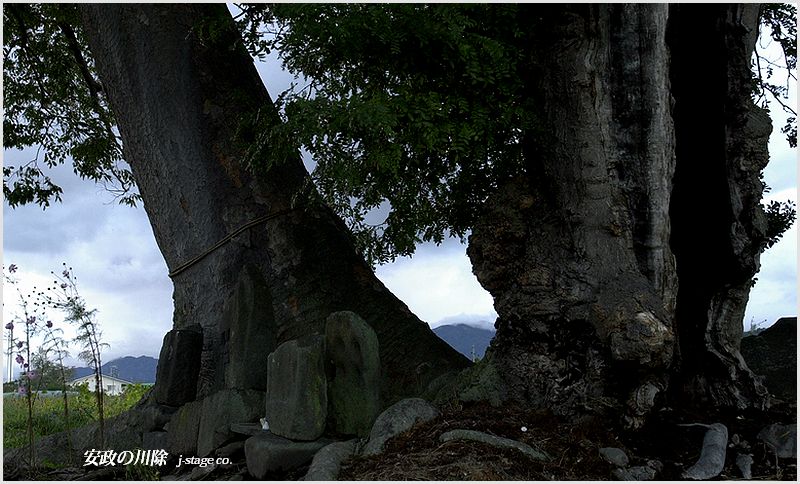

ケヤキの古木とサイカチだろうか。空洞があいた太い幹、木瘤をまとった古木のその根元に幾つもの石塔が置かれていた。かつての水害に耐え根を張った古木を杜とするか…..互いに手を取り寄り添う道祖神の姿が微笑ましかった。

東の空に満月…..束の間、夕映えが差し、あたり一面をほんのりと紅色に染めた。

「千曲川は度重なる洪水によって流れを変え、まさに千の曲がりの様相を見せる」(史文から抜粋)。長きに渡って洪水から地区を守ってきたこの安政の川除(羽毛山堤防)を歩きながら、ボクは安寧の上にあぐらをかき、「史跡に足る十分な歴史的要素を持つ堤防だ」とのん気に思う。しかし、この堤は、遺跡指定などというものの範疇をきっと超えるものだろう。なお現役の使命を持つこの堤を遺物と呼ぶことなどままなならぬはずだ。堤に添って桜を植え見守ってきた地域の人々の内にある思いが、何よりの次代に引き継ぐ遺産なのかもしれない。

「千曲川は度重なる洪水によって流れを変え、まさに千の曲がりの様相を見せる」(史文から抜粋)。長きに渡って洪水から地区を守ってきたこの安政の川除(羽毛山堤防)を歩きながら、ボクは安寧の上にあぐらをかき、「史跡に足る十分な歴史的要素を持つ堤防だ」とのん気に思う。しかし、この堤は、遺跡指定などというものの範疇をきっと超えるものだろう。なお現役の使命を持つこの堤を遺物と呼ぶことなどままなならぬはずだ。堤に添って桜を植え見守ってきた地域の人々の内にある思いが、何よりの次代に引き継ぐ遺産なのかもしれない。

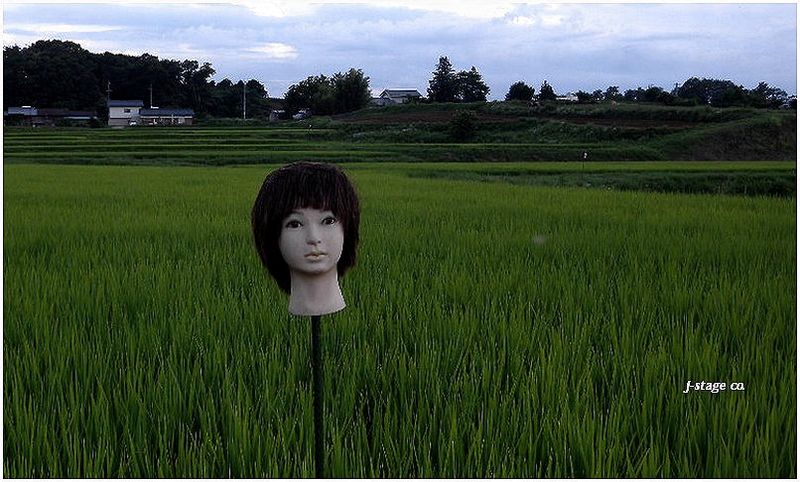

10月1日午後3時頃、東御市御牧原地区御八城大橋東方面の御牧原へ上る沿道で、熊の目撃情報がありました。農作業、登下校時は音の出るものを携帯する等、十分に注意を=10月2日13時42分東御市緊急情報配信メール= 有線放送がまだ健在なら、熊も逃げ出す大音響で昨日のうちに知らせてくれるものを、熊の目撃から丸一日たってようやく届いた緊急情報だった。 「御牧ヶ原に熊が出たですか、ホゥ珍しや。季節的にちょっと早いのとちがいますか」 「御牧ヶ原台地へと登る峠道辺りらしい。鹿や狸、狐なら知らず熊とは珍しい。里にかなり近いが手入れせんから里山とも呼べぬ荒れ山じゃ。人と獣、互いの境界線上に案山子でも立ててみましょうか」 「案山子といえばイロイロ。爆発式のスズメ脅し、鹿除け電気柵、風車型モグラ除け、点滅の赤色常夜灯、カラス除け黒ビ二ール、鳩除けには派手色の新聞チラシが効くそうですな」 とは、いささか暢気な茶飲み話。

10月1日午後3時頃、東御市御牧原地区御八城大橋東方面の御牧原へ上る沿道で、熊の目撃情報がありました。農作業、登下校時は音の出るものを携帯する等、十分に注意を=10月2日13時42分東御市緊急情報配信メール= 有線放送がまだ健在なら、熊も逃げ出す大音響で昨日のうちに知らせてくれるものを、熊の目撃から丸一日たってようやく届いた緊急情報だった。 「御牧ヶ原に熊が出たですか、ホゥ珍しや。季節的にちょっと早いのとちがいますか」 「御牧ヶ原台地へと登る峠道辺りらしい。鹿や狸、狐なら知らず熊とは珍しい。里にかなり近いが手入れせんから里山とも呼べぬ荒れ山じゃ。人と獣、互いの境界線上に案山子でも立ててみましょうか」 「案山子といえばイロイロ。爆発式のスズメ脅し、鹿除け電気柵、風車型モグラ除け、点滅の赤色常夜灯、カラス除け黒ビ二ール、鳩除けには派手色の新聞チラシが効くそうですな」 とは、いささか暢気な茶飲み話。 案山子の効果はどれ程か…以下創作。

案山子の効果はどれ程か…以下創作。