5月25日(水)晴 「ハナサカジジイ」 むかし昔、爺さんと婆さんがいました。爺さんは迷い犬のポチや捨て猫のタマを飼っていました。しかし、ポチは「ここ掘れワンワン」とお宝のありかは教えません。タマはよく穴を掘りますが、ウンチとオシッコの穴でした。 婆さんは若い頃、花の東京で暮らしてました、ある時、花屋で一輪1000円もするゴージャスな大輪を見たそうです。婆さんの“高値の花”のお宝噺に乗った爺さんは、さっそく花畑に出て草むしりに汗するようになりました。....以来十年。枯れ野に花を咲かせましょ、と思いつつも相変わらず貧乏な爺さんです。 =写真=養生の為、摘花した芍薬の花。

むかし昔、爺さんと婆さんがいました。爺さんは迷い犬のポチや捨て猫のタマを飼っていました。しかし、ポチは「ここ掘れワンワン」とお宝のありかは教えません。タマはよく穴を掘りますが、ウンチとオシッコの穴でした。 婆さんは若い頃、花の東京で暮らしてました、ある時、花屋で一輪1000円もするゴージャスな大輪を見たそうです。婆さんの“高値の花”のお宝噺に乗った爺さんは、さっそく花畑に出て草むしりに汗するようになりました。....以来十年。枯れ野に花を咲かせましょ、と思いつつも相変わらず貧乏な爺さんです。 =写真=養生の為、摘花した芍薬の花。

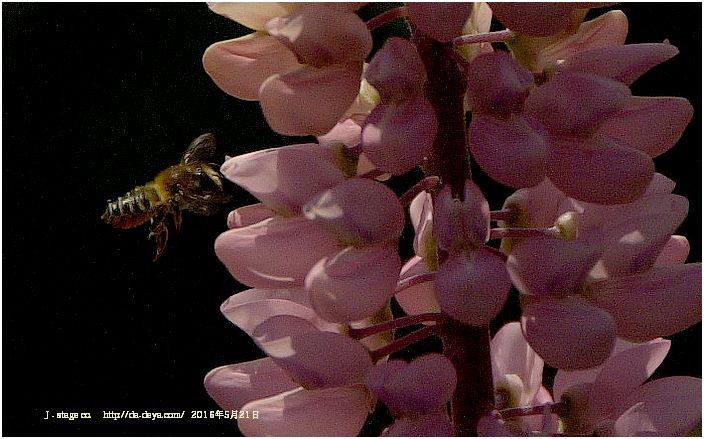

5月22日(日)晴 「ミツバチ」 memo 耕耘機メンテ 花が咲きました。ミツバチが毎日やって来ます。これはニホンミツバチと思います。スズメ蜂の大きな巣を軒にぶら下げる我が屋…..できるものなら今度はミツバチを飼育したい。ではどうするか?信州人らしく、一匹つかまえ尻に真綿を貼り付けて解き放ち、王国の在処をメッケ(発見)となれば煙幕張って巣ごと持ちかえり…てな事を考えている。

花が咲きました。ミツバチが毎日やって来ます。これはニホンミツバチと思います。スズメ蜂の大きな巣を軒にぶら下げる我が屋…..できるものなら今度はミツバチを飼育したい。ではどうするか?信州人らしく、一匹つかまえ尻に真綿を貼り付けて解き放ち、王国の在処をメッケ(発見)となれば煙幕張って巣ごと持ちかえり…てな事を考えている。

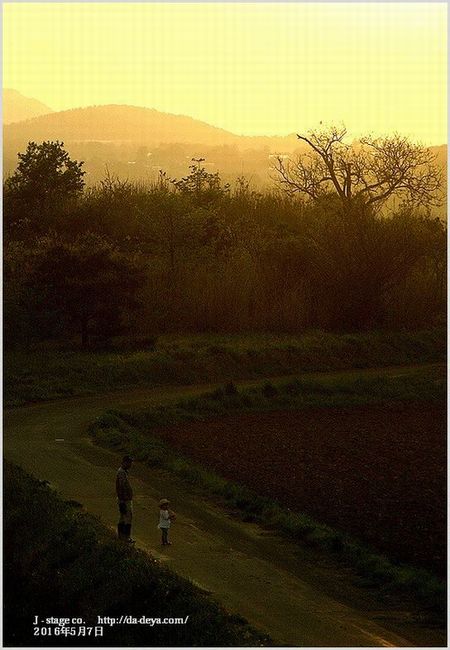

5月21日(土)晴 「地軸、天軸」 memo 芍薬畑 耕耘機白煙たて力尽、静養。 御天道さんに付いていけない。一応日の出には起きるが朝露が降りて肌寒いのよいことに再び寝床。それでも、毎日畑で夕陽を拝む日が数日も続くと結構疲れは溜まる。

御天道さんに付いていけない。一応日の出には起きるが朝露が降りて肌寒いのよいことに再び寝床。それでも、毎日畑で夕陽を拝む日が数日も続くと結構疲れは溜まる。

悠々自適を例えて「晴耕雨読」…..オソラク、机上に年がら年中寝床を置いて寝るが仕事の輩の台詞ではあるまいかとふと思え….ならば今日のオイラは「雨フッテクレネぇかなぁ~、ぬしと朝寝がしてみたい」と呟いてみたりして。

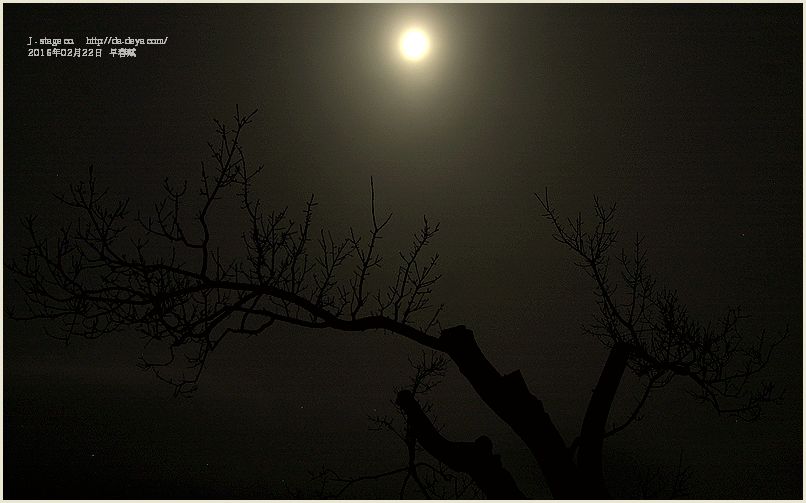

日の出4時半過ぎ、日の入18時50分頃。月の出19時頃、月の入5時頃。ほぼ満月…..天は南に軸を傾けて僕の頭上を巡っている今日この頃…..ついでに一句、「淡い夕茜の紅さして誰にホの字かお月さん」

5月15日(晴) 「聖地」 memo田植

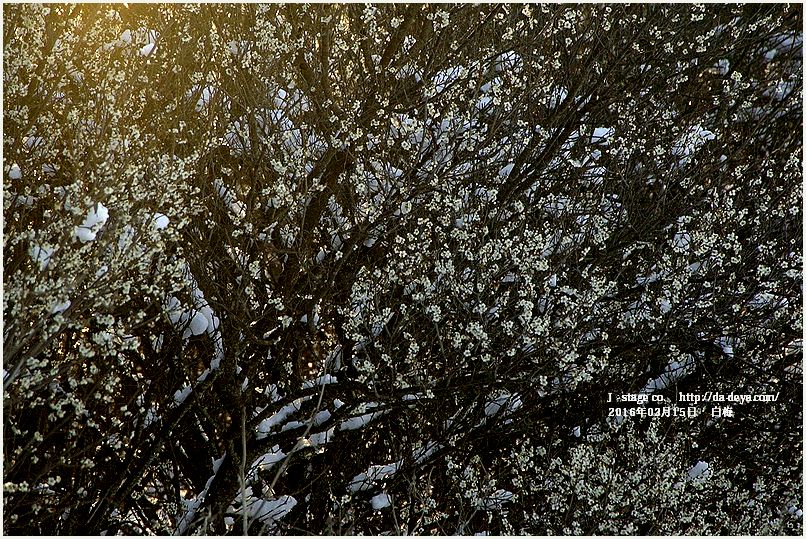

たぶん、茜に染まる甘く濃厚な空のせいなのだろう、あるいは湿気を帯びる空気のせいなのだろう…日没から日没後の薄明の時間帯が、無信心な心をも導く不思議だ。

たぶん、茜に染まる甘く濃厚な空のせいなのだろう、あるいは湿気を帯びる空気のせいなのだろう…日没から日没後の薄明の時間帯が、無信心な心をも導く不思議だ。

遠く見える日本ヒマラヤの彼方へ沈む陽を眺めつ….聖地の今は夏モンスーン(雨季)か、気候は風土は水の味は眺めはとアレコレ夢想した。仏陀をなぞり悟るほど道に憑かれる者ではないにせよ、「求道とはおそらく黙して語らぬままにヒタヒタと行く道」と思う。教えて分るものでない真髄を誰が語ると言うのかや...

白い服と帽子が、夕焼け色に染まっていた。三つ子の魂百歳までというけれど….。

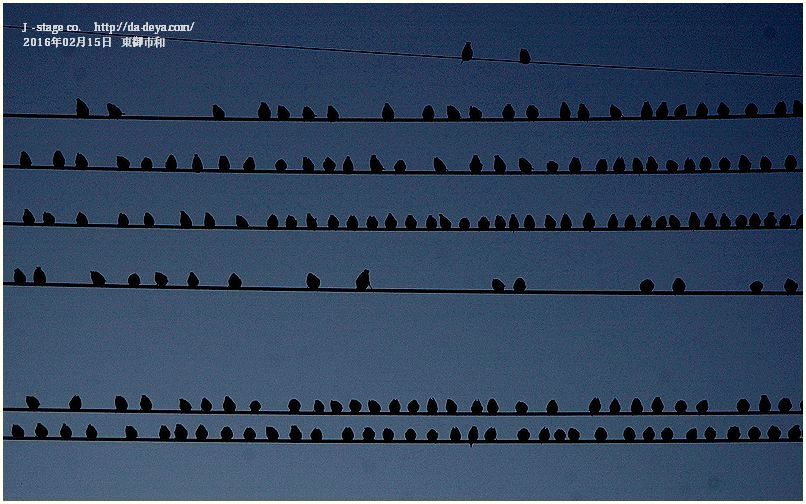

5月5日木(晴) 「飛行機雲」 雨ニモ負ケル、風ニモ負ケル、雪ニモ夏の暑サニモ負ケル、野原ノ窪地ノオンボロ屋ニヰテ 、イツモシヅカニワラッテヰラレナイ、日ノ出4時49分日ノ入8時39分(5月5日)、オテント様ト13時間50分モ付キ合ヒ、ノロノロト田畑ヲ耕シ、東西南北ノ空ヲ眺メ、ホメラレモセズ、サウイフモノニナッチマッタ….

雨ニモ負ケル、風ニモ負ケル、雪ニモ夏の暑サニモ負ケル、野原ノ窪地ノオンボロ屋ニヰテ 、イツモシヅカニワラッテヰラレナイ、日ノ出4時49分日ノ入8時39分(5月5日)、オテント様ト13時間50分モ付キ合ヒ、ノロノロト田畑ヲ耕シ、東西南北ノ空ヲ眺メ、ホメラレモセズ、サウイフモノニナッチマッタ….

暮れかかる頃、大空を区切るように飛行機雲…..上空1万㍍の風は偏西風だろうか、一筋の白雲が溶けるように崩れながら頭上を渡った。

5 月4日(曇晴 午後風強) 「稚苗」 memo 庭畑へアレコレ野菜苗定植 毎年思う。他所様の苗場を眺めつつ,自前の苗を仕立てようと思う。 去年の今頃も、確か、そぅ思った。今年もまた、そぅ思っている……つまり、やってはいない。ただ「今度こそ」と、また来年に向け気張っただけ……嗚呼。

毎年思う。他所様の苗場を眺めつつ,自前の苗を仕立てようと思う。 去年の今頃も、確か、そぅ思った。今年もまた、そぅ思っている……つまり、やってはいない。ただ「今度こそ」と、また来年に向け気張っただけ……嗚呼。

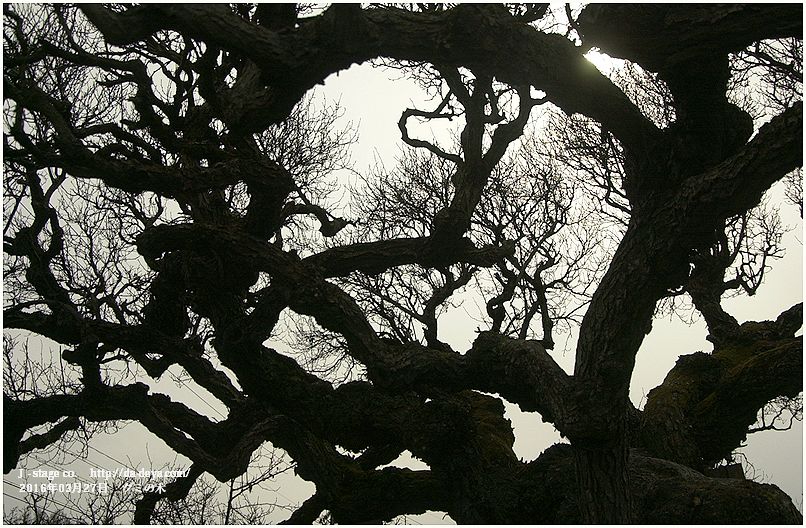

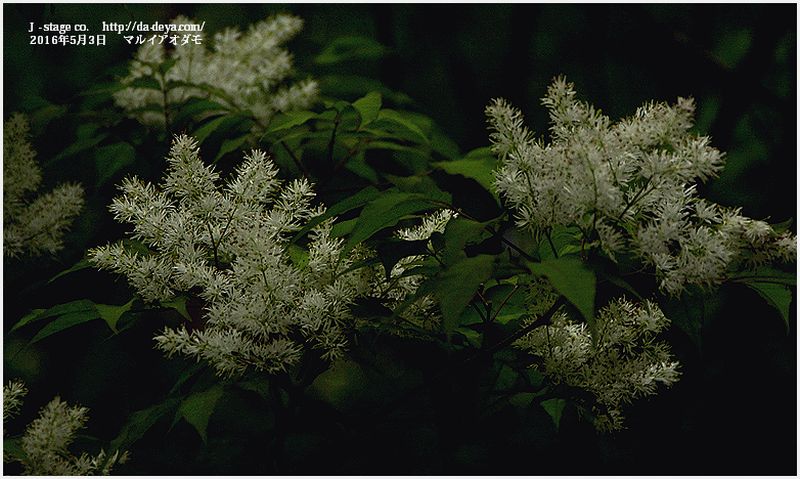

5月3日(曇 肌寒) 「マルバアオダモ」 初々しい甘い香りがした。甘いがちょいと青臭い。オーデコロンにして還暦過ぎの男(僕)に振りかけたなら、「あらまッ」と瞳を輝かせ振り返る御婦人がいるかもしんね….と思うのだった。 新緑の、青春の、エッセンスを見つけた気がして一枝手折って、山から持ち帰った。

初々しい甘い香りがした。甘いがちょいと青臭い。オーデコロンにして還暦過ぎの男(僕)に振りかけたなら、「あらまッ」と瞳を輝かせ振り返る御婦人がいるかもしんね….と思うのだった。 新緑の、青春の、エッセンスを見つけた気がして一枝手折って、山から持ち帰った。

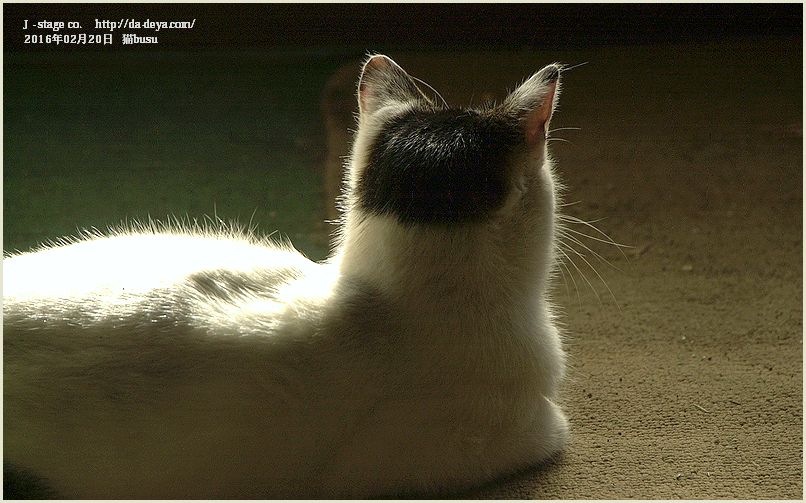

5月2日(薄曇晴)「正座」 memo 庭畑トウモロコシ種撒き 「両手両足をこうして揃え、静かに腰をおろしましょう。猫背は仕方ないけれど、爪は引っ込め、指先はそっと尻尾で隠しましょう。これがたしなみ、お作法と心得ます……オホホ」 先日、他所様のお宅に忍び込み、大きな豚肉の燻製(ベーコン)を丸ごとくすねてきた無頼のくせに….オホホはないものだ。 ミイちゃんの正座に隙はない。

「両手両足をこうして揃え、静かに腰をおろしましょう。猫背は仕方ないけれど、爪は引っ込め、指先はそっと尻尾で隠しましょう。これがたしなみ、お作法と心得ます……オホホ」 先日、他所様のお宅に忍び込み、大きな豚肉の燻製(ベーコン)を丸ごとくすねてきた無頼のくせに….オホホはないものだ。 ミイちゃんの正座に隙はない。

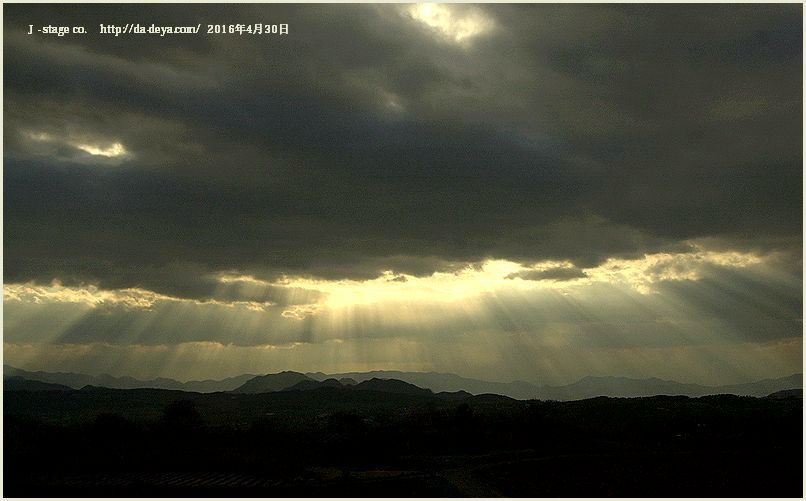

5月1日(晴曇) 「今日の空」 memo 農園整地 見晴らしの丘に立ち、遠く地平の山波に落ちかかる夕陽や天を飽きることなく眺め見ている…..こうしていると、稀に、ほんの束の間にせよ、丘の神様に抱かれたみたいに穏やかな心持ちになる。至福の時と言っていい。至福とは苦もなく楽ばかりの極楽を指しているのではない。大当たりの宝くじ同様の至福を、実は大いに期待するけれど、これと違う。 心に無機質な水滴のようなものが数多湧き溢れてくる…..無色透明….この透明を(今日の所は) 至福と…….なにはともあれシアワセだなぁと感じている。

見晴らしの丘に立ち、遠く地平の山波に落ちかかる夕陽や天を飽きることなく眺め見ている…..こうしていると、稀に、ほんの束の間にせよ、丘の神様に抱かれたみたいに穏やかな心持ちになる。至福の時と言っていい。至福とは苦もなく楽ばかりの極楽を指しているのではない。大当たりの宝くじ同様の至福を、実は大いに期待するけれど、これと違う。 心に無機質な水滴のようなものが数多湧き溢れてくる…..無色透明….この透明を(今日の所は) 至福と…….なにはともあれシアワセだなぁと感じている。