天気予報が言う「赤道上から来るしめった大気」は蓼科山を越えてくる南風。「大陸からの冷たい季節風」は、浅間連山に沿って走る西風だ。天に向かって両手をひろげながら、ボクは雲を仰ぎ見ている。頭上で渦巻く二つの風は、未明になって雪を運んだ。

いつまでも暖かさが続いたせいで、さぶくてさぶくて(寒くて)たまらなかった。里に初雪が降った。おお寒、小寒、山から小僧が飛んできた……ハテ、どんな面した小僧が飛んできたのかな?

風が凪いだ。立ち枯れの草木に、雑木林に、屋根に、振り落ちる時が止まっていた。

「俺は死ぬ」….アッそぉ 「俺はシム」….ふ~ん 「おっれは、必ず、シム!」….はぁ~? 「俺さまは…悟った!」….やッかましいわね、わかったてば、あんたは死ぬのね、アナタも私もそなたもこなたも皆いつか死ぬわけね。あたりまえのことじゃ!

オカアチャンと死について語りました。

あれ?わかったような口きくね~、そんないつかネみたいな余裕かましたシムじゃね~やいッ。禅的にだね 『シム』のなんたるかを俺は悟ったわけよ

あッそッ!お好きなように。

あんレ~?俺が死ぬって言ったらせめて どうして?とか言うのが筋じゃないの、長い付き合いからいって….. 保険持ち出して「いつ死ぬの?」って返されるのも困るけど、「いつでもお好きなように」 てな言い方 ハラタツ!

はぁ~?

いいからお前さんも一度言ってみなさいよ 「私はシム」って。そのうちとか近々とか、ソ~ュ~面倒くせぇことはとりあえず抜きにして、口に出して言ってみな。タチマチわかっちゃうから。だからネ、のどチンコ震わせてシムって言ってみろッてんの!

はいはいッ、ワタシハシム ワタシハシム、ワタシハシム、三回でいい? もっとする?

……もっとする?じゃなくてモットシテだろうに、うッふ~んチャッテ

バッカじゃないの!いいかげんにしなさいよ

いいから、まじめに サ、心を落ち着けてだね….深く息を吸って、吐いて…..気を入れて試してみなさいよ….お前さんの為を思って言ってんだから。じゃあ見本ね….俺ハぁ~死ぬフぅ~

深呼吸してからネ…………私ふぁ~死ぬフぅ~……….

どうだい?

………..なぁ~んも、ナイッ!

そんなはずはない。死ぬ事がなんだかこう、気持ちよくわかっちゃって、心がなんツ~か、パァ~ッと開けたような…..悟りだ悟り

いったいなんなのよ、それッ!

だからネッ、教えてあげるからよくお聞きなさい…みんな皆、お互いシム間柄なんだから仲良ししようねッテ、そんな気持ちにな~る

さようでございますの?それはサゾカシ…….おめでたいことでございますこと…アホンダラ教の神主にでもおなりくださいませ…..ホント、死にそうだわ!

東御市八重原の市立梅野記念絵画館ふれあい館の館長・梅野隆さんが今年7月亡くなった。八十五歳だった。

今にして思えば、この一流の眼力を備えた人を案内役に、何度、美の深淵に触れさせていただいたことか。贅沢にすぎる時間だった。五年ほど前(平成19年)に美術館を訪ねた際、子育てに話が及んだ。以下、梅野隆さん(当時81歳)の話…..

『昨年、千曲市の戸倉上山田中学校で行った学校を丸ごと美術館にするプロジェクトに参加したことがあります。いきさつを話せば、多くの公立美術館が作品管理上の都合から外部への作品の貸し出しをしぶっている、と聞いたもですから、それでは、せっかくのプロジェクトが台無しになる。芸術に触れたいという子供たちの思いを汲むこと、これは当然として、本来、多くの人に鑑賞してもらうためのアートであり美術館ではありませんか。行政内組織(公立美術館)の内向きのしばりや判断が芸術文化を遠ざけるような結果を招いてはいけません。それでは結果的に、欲得勘定で芸術を扱う俗な風潮とたいして変わらないぞと誤解をまねく。美が堕ちると思いました』

『子育てもまた同じでしょう。欲得を抜きにした判断、つまり、育成や創造の基盤となる子たちの感性や、さきがけとなる人々の純粋な気概を妨げてはなりません。自由さ(自由環境)が肝要です。様々な個性的な育成活動を認める広い視野が行政には不可欠でしょう。本物の地域の育成活動は見極められるものです。絶えず継続しているか否かも判断材料にすればいい。真偽はわかる。純に良いものは淘汰の中で残ります。そうした息の長い時間も大事』。

『私は、人にとって大切なものは『真・善・美』と思います。だから、幼い子が美に感動する芽吹きの心根を大切に子達に接したい。例えば、絵の上手下手(技術評価)に頼るのはおかしな話。見て感じたものを描く、それをほめる事(観念的なお決まりの制止、また、他者との比較ではなく、まず子の感性に共感する事。)。この共感のコミュニケーションが『感ずる教育』の基本です。やがてこれが『好き』に変わる。この『好き』を土台に、心の中にどんどんより善き世界が広がっていく。これが育てるということだと考えます』。

ボクは梅野さんのこの話を新聞記事にした。当時、東御市では青少年健全育成条例の制定をめぐり賛否両論が渦巻いていた。成人向け図書等の無人販売機撤去運動にはじまるこの条例化(法律化)は、市が青少年の育成環境の全般を包括するものへと拡大させた結果、淫行規定なる条項を盛るものとなり、議論は条例そのものの是非(必要性)にまで及んだ。行政が主導する条例制定化の渦中、かりにも市営施設の館長職である梅野さんに、「淫らな性行為についてワザワザ市民に問うている淫行条例なるものをサテどう思うか、是か非か」と大上段に問うわけにもいかなかった。だから、『この地の青少年育成はどうあるべきでしょう』と質問した。梅野さんは子育てについて語った。文中の言葉の端々に、取材の真意を汲んでくれていたやに思う文言があることをお分かりいただけると思う。

『戦後教育を受けたあなたと、この私では、教育についての考えが違うかもしれません。しかし、今様の子育ての話を耳にはさむにつけ、寂しいと思うことはありませんか。家族の朝の目覚めは、台所から聞こえる母の包丁の音と味噌汁の香りと共にありますか。鳥や獣が噛んで含んで与える大事な『食』を、金を与えて済ませてはいませんか。教育や躾(しつけ)の基盤であり、暮らしの核芯であるはずの家庭は今、何かを失くしてはいませんか。みなさんもきっと感じているでしょうから、そうは心配していませんけれど…..きっと大丈夫でしょう』

肝を据えて話をする人だった。素のままにして金剛の気骨がにじむ人だった。梅野さんの名前を冠した美術館は、おらが故郷の美術館だと、ボクは誇りにしている。(谷嶋成仁)

ほくほくとしたよい日和だった。

紅紫色に染まる矢の根草の花先から、一筋の光が糸を引いていた。冬支度の鍬(クワ)を入れた庭のいたる所、無数の銀糸が陽に揺れていた。しかし、見開いてみたり、細めてみたり….目を凝らすのだが、か細すぎてどこに焦点をあてていいのか、分からない。見つめるでなく、ただ瞳を中空に浮かせていると、やがてはじけるように見えてくる微かな光だ。

蜘蛛(くも)の遊糸か?

晩秋に巣立ちを迎えた蜘蛛の糸が風に舞い、タンポポの種のように子を運ぶと聞いたことがある…だとしたら…地蜘蛛の子だろうか。

蜘蛛の子が散る、か?

ちいさなちいさな巣立ちをこの目で見たいものだが、老眼乱視の肉眼では微々として見えなかった。が…..一瞬、ふわりと、ちいさなちいさな、とてもとてもちいさな命の粒が糸を引き、目の前を流れたような…..そんな気がした。

第2回とうみサンテラスダンスフェスタは、東御市文化会館を会場に来年2月19日行う。『ともにうみだすみらい東御』を合言葉にした参加型のステージ発表会。多彩なジャンルのダンス愛好者が地域をこえて一堂に集う。現在出演参加者を募集中だ。

■場所・東御市文化会館サンテラス ホール(長野県東御市常田 505-1)

■主催・東御市文化会館

■開催運営・ とうみサンテラスダンスフェスタ実行委員会

■出演団体募集・申込み、問い合わせ

①東御市文化会館・℡0268-62-3700

②ダンスフェスタ実行委員会事務局・℡携帯 080-5148-1515)

■フェスタ ホームページ・http://tomi.ctv-blog.jp/u/dancefestival/

ともに うみだす みらい

(東御市福祉の森ふれあいフェスティバル会場にて10・22日)

ハンディを持つ人たちにやさしい街とは、全ての住民にやさしい地域を意味する。子供たちの参加を目の当たりにした。降り出した冷たい雨の中、びしょ濡れになりながらオープニングセレモニーでダンスを披露してくれたダンスフェスタ実行委員会のみなさん。東御に、こうした若い力が育っていることを心から頼もしく思います。

弊社㈱ジェイステージは、市民運営委員会(柏木春代委員長)に全面協力、開催を支援する。ともにうみだすみらいのもと、ストリートダンスはじめ幅広い愛好者にスポットをあてダンスが持つパワーや可能性を後押しします。

弊社㈱ジェイステージは、市民運営委員会(柏木春代委員長)に全面協力、開催を支援する。ともにうみだすみらいのもと、ストリートダンスはじめ幅広い愛好者にスポットをあてダンスが持つパワーや可能性を後押しします。

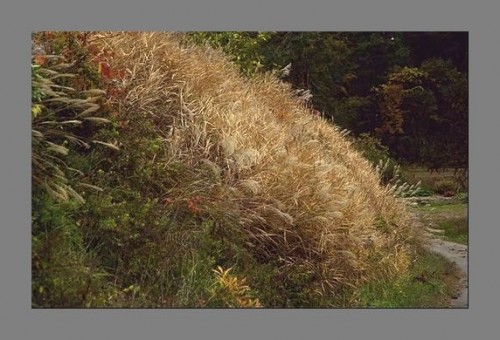

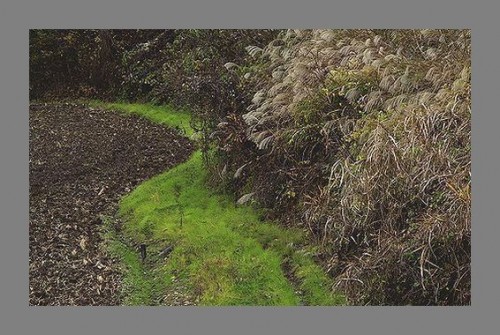

写真記録 風わたる日 御牧原台地vol.1

11月16日、昨年より一月遅れで浅間山に初雪が降りた。遠く四方の山脈を地平にするこの地に居ると、移りゆく季節はことのほか鮮やかだ。遥か西、穂高や白馬の峰々を越えて上空を渡る風は季節を運ぶ。数日雨が続き、その雨雲を吹きとばすように茫々と風がわたった。四季折々、ふるさと、御牧原を記録する。

御』 の字を冠した原野

御牧原は断崖上の高台である。川沿いに散在する周辺の村々から沢筋に山道を詰め登ると、標高ざっと7、800㍍、東西およそ6㌔㍍、南北に8㌔㍍、千曲川と鹿曲川に仕切られた天広がりの土地である。土は赤茶の強粘土。雨が降れば重い泥塊となり、乾けば硬く石同然のありさま。明治期以後の開墾で、今では大型トラクターが走りまわる農地となったけれど、かつては鍬(くわ)を入れるには難儀な原野だった。慢性的な旱魃(かんばつ)地帯。台地に降る雨は浅い浸食谷をつくり、これに沿ってか細い流れはあるものの常時水を満たす川はない。、無数のため池が点在している。

今に残る野馬除け(放牧馬の柵)の遺構…….御牧原は、かつて朝廷直轄の駿馬の産地だった。およそ1300年前の823年(弘仁14年)、平安時代に書かれた「日本紀略」には「信濃国御馬が宮中の武徳殿に牽進」と記述がある。「望月の牧(官牧・勅旨牧)」として登場するのはの905年(延喜5年)と「延喜式」や「政事要略」に記載がある。御、牧原と、御の字を冠する地名の由来だ。野馬除けは、土地改良によって途切れ途切れだが、台地の西側では延長12㌔㍍にわたって柵は続いていると聞いた。

朝廷による中央統治(律令国家)が進む中で、官道の東山道には駅馬伝馬(うまやてんま)制がしかれるなど馬の需要は増していく。望月の牧には当時、牧夫や調馬工、馬医など技術者は、家族を含め2000人以上がいて、常時およそ800頭の馬の飼育していた。大陸の大草原を駆ける騎馬民族の末裔がこの地に帰化したと郷土史は言う。

台地の北、東御市北部区土堂地籍には、仏塔「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」を置いた土堂の遺構がある。モンゴル語らしき文字を刻んだ古石が、野馬除けの要所でもあった経塚がある。地元民謡「正調小室節」がモンゴル民謡の歌唱法オルティンドゥーの節回しや音程によく似ているとする説もある。さらに、古墳時代中・後期の須恵器土師器(すえき・はじき)を窯で焼成した遺構や、千曲川の砂鉄から鉄具を製造するなどの痕跡が佐久地方一帯から出土している。大陸伝来の文化がこの地に根付いていた証だ。

室町時代に書かれた「公事根源(宮中の年中行事を記載・応永27年1420年頃)」には、「16日の駒牽(※駒牽・天 皇に献馬の儀式)のほかは廃され」とある。御牧原の望月の牧を残し、全国の勅旨牧が衰退していたことが分かる。その献馬もやがて廃され、牧監の滋野氏の私牧となっ てから、5、6百年にわたり続いた勅旨牧は幕を閉じた。

台地に暮らす人々は、台地を「古くて新しい土地」という。古代の歴史を見つめ「古」と言い、明治から戦後にかけて辛酸の開拓史、これを「新」と呼ぶ。ゆっくりと時間をかけて御牧原を歩こうと思う。

葉裏を返して西風が渡った。

花をいけるとしたら、ふるさとを活ける、東信濃の季節を活ける。型や式に拠らず、素通しのガラスの花瓶にその一枝を生ける。どんな時も忘れえぬ風土の彩りを挿す。

草紅葉の道を歩いた。紅葉、黄葉、褐葉、手にしてみれば、色葉の別、億々千万か。 谷を昇る山雲・・・極彩の葉色を天に還し、やがて冬枯れ。

お宮の境内のベンチはひらひらと降りかかる黄金色で埋まっていた。隣にお座りだったご老人に「みごとな銀杏ですね」 と声をかけると、 「私が幼かった時分にはやせてヒョロヒョロの若木でしたよ。…..そうね、私とおんなじ。八十近くになると銀杏も足腰が弱くなるみたいだけど、まだまだしっかと立って…..ほらほら、また、蝶々のように葉が舞い落ちて….」

お宮の境内のベンチはひらひらと降りかかる黄金色で埋まっていた。隣にお座りだったご老人に「みごとな銀杏ですね」 と声をかけると、 「私が幼かった時分にはやせてヒョロヒョロの若木でしたよ。…..そうね、私とおんなじ。八十近くになると銀杏も足腰が弱くなるみたいだけど、まだまだしっかと立って…..ほらほら、また、蝶々のように葉が舞い落ちて….」

冬支度の鋤(すき)を入れ終えた田んぼの小さな水溜りで、二匹のつながりトンボ。 おいおい、そんなたまり水では卵は冬は越せまい。凍みて、乾いて、また凍みて、フリーズドライになっちまう。一心不乱

せき止めている。あぜ道、草の道、季節の道時の道……..やがて、還ってゆく。

せき止めている。あぜ道、草の道、季節の道時の道……..やがて、還ってゆく。

東御市文化会館で開くコンサート公演があるでしょう。有名タレントとかを招く自主文化事業というやつ。その公演を自分の趣味に合わせて勝手にできるとしたらどう?誰がそれを決めているのか、知ってる?文化人気取りの一部の人にそれが牛耳られてるなんてことはないよね?

好きなタレントさんを身近で見てみたいと思う人も多いだろうけれど、自分で全額お金を用意するならべつだけど、一回数百万円もするような興行を自分勝手に呼べるわけじゃない。次はどんなスターを呼ぼうかな? みんなで相談しようよソウシヨウ…っていう制度が必要だと思います

…という話を難しく書いたレポート ↓

東御市文化会館サンテラスホールの自主文化事業をめぐり、「極めて選定が独断的で不透明だ」との声が市民からあがっている。指定管理制度の導入時にこの公演事業を民間へ丸投げしたことから、市民の目がまったく届かない業者の手の内で公演が決まるという異様な事態だ。

さらに、市民代表として選任の東御市教育行政諮問委員が、直接的に公演事業に関わり、文化会館を運営するNPO団体と内部契約を交わし事業参入している。また、文化事業を厳格に精査すべき立場の東御市会計監査役の一人が、オブザーバーとして公演企画に深く関わるケースもある。指定管理制度を巧みに操り、市民の知らない所で、利益を得る手法が見え隠れする公演事業だ。

東御市文化会館は開館二十周年を迎え、今年度は前年比ざっと550万円アップの2800万円もの自主文化事業費をつぎ込む。専門的な興行の特殊性を理由に、これまで閉ざされてきた市主催公演の閉鎖性を解き、議論、検証すべき時がきている。

東御市文化会館サンテラスホールは現在、民間NPO法人・Js文化フォーラムが指定管理団体となり一括運営している。市は行財政改革に伴い、旧・市教委文化振興係を廃止し、業務を丸ごと民間に代行させた。

自主文化事業とは、同館が自主企画するコンサートや展示など独自性のある事業で、これは、東御市を主催者として公益性の高い質を確保しながら、東御市民の要望を反映させるものだ。公演の選定にあたり、①会館利用者を対象に行う要望アンケート調査を基盤に利用者の意向を汲む②唯一市民参加で会館運営のあり方を審議をする市教委選任の文化会館運営委員会(構成委員15人以内)で内容を報告する―制度がある。

しかし、運営委員会は欠席者が多い上、既に内定の公演スケジュールを追認するだけの状況。毎年切れ目なく多額の公費を投入する公演ながら、運営委員会では、興行の専門的な特殊性などから口を挟めない空気があり、具体的な提案は出ないのが実情。公演は指定管理契約からして企画段階から民間NPOの意のままだ。

このNPO団体の企画担当に、今年から、ある非常勤職員が加わった。上田市に本社があるイベント会社の経営者だ。NPOの総会資料によれば、この非常勤職員は一年間の個人委託契約(報酬月額14万円)を交わしている。企画部門とは、興行業者の営業が集中する分野であり、これを選別し採用の是非を決定する権限を持つ重要なポスト。有名タレントの公演となると、一公演800万円がかかるものもざら。慎重な交渉が不可欠となることから、『イベント会社の経営者であり、その職能を発揮していただける人材』(NPO)というのが採用の理由だ。さらに、この職員はこの個人契約とは別に、経営する自社名で、落語公演(予算50万円)を契約している。

問題なのは、このイベント会社を経営する非常勤職員が、文化会館事業を審議する市教委が選任した運営委員(※7月で任期終了)であったことに加え、現在も市社会教育行政を審議する市社会教育委員会議長をも兼務の人物であるということだ。他にも市立図書館の新構想の提言者などにも名があり、いわば公人格にあたる顔を併せ持つ人物だ。

仮にこれが、イベント興行とは全く無関係の職域の委員なら問題視はしない。指定管理制度により正規受注したNPOが誰を雇い入れようが一向に構わないといった筋の話であることだろう。しかし、文化行政を管理監督する委員が、直接的に興行公演に事業参入し、報酬を得るという事に問題はないのか。「公務員なら犯罪だが、一般人(委員)にすれば違法性ない」にせよ、「道義に反する」のは大方の見方ではあるまいか。従来は行政所管だった文化事業を指定管理契約によって民間に預けた後だけに、この民間内での人事は「行政の感知するところではない」といったことになるようだが、特段のお人よしでもない限り、「癒着による利権獲得に限りなく近い」とボクは考えている。担当行政の市教育委員会生涯学習係に、この公・私の境目について説明を求めたところ、「御意見としてうかがっておきます」との答だった。

さらに、もう一つ…..二十周年記念事業の目玉の一つとなる「能楽」公演(10月1日)では、別の行政委員の顔がのぞく。「能楽に詳しいオブザーバー役」(NPO)だそうだが、東御市の事業会計を監視する「代表監査役」だ。

能狂言の書画展や体験講座、市文化財の刀匠の公演と併せ600万円の開館20周年記念の目玉事業で、「文化会館利用者対象のアンケート調査の書き込みに能楽が多数あり」との説明が運営委員会でなされたというが、決定までの経緯がハッキリと見えない上、このオブザーバーが事業精査の側に立つ監視役であることに問題はないか。

能楽公演は、入場料3500円で一流の能舞台が観覧できるとしても、興行的に見れば、予算のおよそ6割にあたる355万円の赤字を見込む。東御市一般会計予算書の中では、この自主文化事業費は(2800万円)は、指定管理業者へ支払う委託料(7283万円)の中に組み込んだ形で、単独には表記されないものの、市の会計審査が及ぶ事業であって、監査委員の役割は、この赤字公演をオブザーバーとして担保することではない。「不正などするはずもない監査役がオブザーだから大安心」との見方もあるものの、全て公開方式の市民実行委員会でも取らぬ限り、あらぬ憶測を招くというものだ。

東御市民憲章は『芸術や伝統に親しみ、文化の薫るまちをつくります』と宣言する。怪しさがあっては宣言を汚す。行財政改革に伴う経費削減を目的とする指定管理制度は、赤字経営を民間経営に委ねることで解消したい行政の思惑に他ならない。この民間委託は、これまで論議されることがなかった文化会館のありようを市民に問いかける。

東御市会計監査委員会事務局は、同委員が監査対象ともなり得る公演事業への積極参加している事について、「癒着による利益誘導とかいったよう な誤解をうみかねない…という趣旨の御指摘として受けとめさせていただく」としながら、「文化会館の監査の予定は今のところない」と回答。もう一人の議会選出監査委員にも同様に御意見をうかがうと、「事実確認のため今のところ静観の状況」。納得の説明を期待したいところだ。

2011年7月19日

ふがふがニュースのお時間です。 13本歯しかない男がフガフガとお届けします。リスナーのみなさん! と呼びかけても今日は3人…….今日は日の丸についてダラダラお話します。戦後生まれのボクには、好きな日の丸と、気分が悪くなる日の丸があります。戦争で負傷し背中に砲弾の破片を入れたまま半世紀余の間「取るのも面倒」と言いつつ逝った亡父の手前もあってね。自分の日の丸観を見つめておきたいと思うのです。さて、頭に浮かぶ好きな日の丸と、どうも具合が悪くなる日の丸を並べてみましょうか。

▽みんなで一緒にふる日の丸小旗….日の丸でなくてもマッピラ。▽校長が背にする壇上の日の丸….国旗はまだしも校長先生がと思うことたびたび。▽日の丸のハチマキ….1970 年昭和45年、作家三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊で、クーデター決起を叫び、割腹して果てた事件がありましたな。事件当時、ボクは田舎の高校生であって、ヘルメット姿の大学生にそそのかされるクラスメイトを「バッカじゃなかろうか」と思いつつ、剣道部でタバコなどふかしつつ大和心を磨いているつもりでいましたっけ。ショックだったのは新聞の現場写真で、荒れた画面の下あたりに小さく映ったヒトの首。小さく写ったその首をハッキリと見たくて見ようして級友の分厚い眼鏡を借りたものだからフラフラし….凄惨(せいさん)さと抱き合わせでひどくむかついた記憶です。やたらオゾマシかった。とても怖かった。「バッカじゃなかろうか」の比ではなかった。ニュースでは納めたがり屋の評論家が「三島美学の最終章」などと言ってましたが、ボクはショックでその程度の解釈では納まりがつかず「こうゆう血なまぐさい手合いが先の戦争を招き、地獄にひきずりこんだに違いない」と切り捨てました。大日本帝国の日の丸はちまきを、三島が持ち帰り、見せてくれた気がして、胸糞悪いやろうだぜ!と思いました。酒好きだったボクの父は、戦時もニッポンも語らず、刀で自腹も切らずに逝きました。▽幼い頃、祝日に祖母が決まって玄関先に掲げた日の丸….夕飯にうまい物が食えそうな、なんかいいことありそうで好きでした。▽運動会で騎馬戦の陣地に立てた日の丸 …ん?これは日の丸ではなく、紅白旗か。

▽好きな日の丸もうひとつ….第6回女子ワールドカップ(W杯)ドイツ大会は17日、フランクフルトで決勝が行われ、国際サッカー連盟(FIFA)ランク4位の日本代表は、3大 会ぶり3度目の優勝を狙った同ランク1位の米国と対戦、2―2からのPK戦を3―1で制し、6度目の出場で初優勝を果たしたそうです。オメデトウ。代表選手のほぼ全員が、日本の女子サッカーリーグ「なでしこリーグ」のチームに所属。その中で「最も待遇が良い」(サッカー協会関係者)と いわれる「INAC神戸」でさえ、「給料は月額で10万円前後。当然、家賃や食費もそこから捻出しなければならないので、練習に手製の弁当を持ってくる選 手もいる」(球団関係者)という状況だ。「そもそも給料が出ること自体が珍しいケース」と語るのは、代表のキャプテンでW杯5大会連続出場となる澤穂希(32)だ。「昼間に練習できるだけで恵まれている。代表でも多くの選手が昼間はレジ打ちなどのバイトをして生計を立て、夜に練習しています。私は神戸に所属しているのでサッカーに専念できていますが、昔のチームでは昼に練習なんてできませんでした」 =週刊post=

ふと、元・WBC世界バンタム級王者 辰吉丈一郎さんの言葉を思い出しました。「成功したいと思っている人間てどんだけおるよ、はいて捨てるほどおんのやから!でもな、そこで、まじめにまっとうしてる人間がおんねん。ごく稀にそうういうやつが…..そういう奴が天下とりおんねん。あともう一つ…..毎朝、走れってこと。

東御市のみんながたくさんお金(税金)を出し合って文化会館でやっているコンサートがあるでしょう。たまに有名タレントを招いたりもする文化公演です。その公演を自分の好きかってにできるとしたらどう?…でもね、それはメッ!駄目駄目のメッ!みんなのお金を好き勝手に使い独り占めしてるようなもんだからね。「さて、次はどんなスターを呼ぼうかしら? みんなで相談しようよソウシヨウ」と、こうでなくてはいけません。

以上のようなとても分かりやすい話をムズクしたレポート ↓

東御市が毎年2000万円規模の事業費をかける東御市文化会館の自主文化事業について、「極めて閉鎖的で不透明だ」との不満が市民から出はじめている。

現在、文化会館は指定管理制度の導入を機に、民間のNPO団体が運営している。指定制度の導入時に、旧文化振興係(担当行政組織・現在廃止)が行ってきた管理体制を踏襲する形で、行政は事業を一括民間に丸投げした。住民自由参加の合議による企画会議の設定など開放型の運営制度を模索すれば、さらに市民に近いものになったことだろう。しかし指定管理制度導入にあたり、踏み込んだ検討はしなかった。今、文化会館は、ほとんどの公演が市民の目が届かない民間業者(NPO)の手の内で独断的に決まってしまうという閉鎖的事態に陥っている。

チェック機能を果たすはずの文化会館運営委員会は、開催スケジュールが決まっている事業案件を後追いで確認するにすぎず、さらに、市教委直属の社会教育委員をも同時に兼任する一人の運営委員にあっては、NPOと委託契約を結びこの文化事業に直接参入するといった状況も出てきている。

この社会教育委員と文化会館運営委員を同時に兼任する委員は、イベント会社の経営者である。文化行政の民間委員を務める一方で、文化会館指定管理団体のNPOにも雇用され、その部署は『企画担当』。この部門は興行業者などが公演を狙って集中する自主文化事業の中軸となる重要な部門だ。NPOによれば「その職能を発揮していただける人材』と雇用の理由というが、この個人契約 (月額14万円) に加え、さらに、自分が経営する会社名義で、NPOから事業予算50万円の文化事業を請け負っている。つまり、公正をもってしかるべき文化行政の委員が一方では直接事業参入し収益を得ているということだ。

公・私の見境がまったくないのではないか…と同委員の道義的責任を問うたところで、行政の指導は、一民間業者内の人事には及ばない。指定管理契約はこれを認めているらしい。市民の目線にたてばきっと、不可解な“利権構造”が見え隠れする文化事業なのだ。

自主文化事業とは、東御市文化会館が自主企画するコンサートや展示などの事業をいう。今年度の自主文化事業は前年比ざっと550万円アップの2800万円をかける。開館20周年にあたることから数々の大型企画を盛り込んでいる。誰がどういった目的で公演企画をあげたか、全てを明らかにする責務が文化行政にはある。公演事業の特殊性を盾に専門家集団に丸投げでは話にならない。

このまちに生きることに歓びと誇りをもち、未来に輝くまちをつくるため…東御市民憲章の第4項には『芸術や伝統に親しみ、文化の薫るまちをつくります』とある。市民が謳う憲章である。お題目のみに終わらせるものではない、とボクは思う。